|

Kiosque littéraire Rite Ecossais Primitif |

|

|

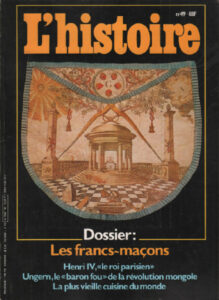

| Revue | L’histoire – revue mensuelle n° 49 – octobre 1982 | |

| Dossier | Les francs-maçons | |

| Extrait | …. Dossier les francs-maçons par Ran Halévi | |

Obédiences et grand maître (page 16)

Certains auteurs font remonter les premières activités maçonniques en France à 1689, date où le régiment du Royal-Irlandais s’installe à Saint-Germain, à la suite de Jacques II Stuart, évincé l’année précédente du trône d’Angleterre. C’est là, disent-ils, qu’aurait travaillé une loge maçonnique, composée exclusivement d’exilés jacobites. Plus ambitieux, un atelier d’Arras, la Constance, renvoie à 1687 son établissement par un ‘‘Grand Visiteur’’ venu de Londres. L’Amitié et Fraternité de Dunkerque revendique, elle, une ancienneté qui daterait de 1721. Mais, je le répète, il est difficile de prêter foi à ces affirmations qu’aucun document ne vient étayer. Pierre Chevallier, dans une étude minutieuse consacrée à l’éclosion de la maçonnerie française, a passé en revue toutes les thèses en présence ; au terme de son enquête, il en arrive à confirmer ce qu’avait déjà écrit l’astronome Lalande en 1777 dans l’Encyclopédie : à savoir, que les plus anciennes traces d’activité maçonnique apparaissent vers 1725, non pas en province mais à Paris.

Certains auteurs font remonter les premières activités maçonniques en France à 1689, date où le régiment du Royal-Irlandais s’installe à Saint-Germain, à la suite de Jacques II Stuart, évincé l’année précédente du trône d’Angleterre. C’est là, disent-ils, qu’aurait travaillé une loge maçonnique, composée exclusivement d’exilés jacobites. Plus ambitieux, un atelier d’Arras, la Constance, renvoie à 1687 son établissement par un ‘‘Grand Visiteur’’ venu de Londres. L’Amitié et Fraternité de Dunkerque revendique, elle, une ancienneté qui daterait de 1721. Mais, je le répète, il est difficile de prêter foi à ces affirmations qu’aucun document ne vient étayer. Pierre Chevallier, dans une étude minutieuse consacrée à l’éclosion de la maçonnerie française, a passé en revue toutes les thèses en présence ; au terme de son enquête, il en arrive à confirmer ce qu’avait déjà écrit l’astronome Lalande en 1777 dans l’Encyclopédie : à savoir, que les plus anciennes traces d’activité maçonnique apparaissent vers 1725, non pas en province mais à Paris.

Les premiers ateliers de la capitale ne relèvent pas tous de la même tutelle ; ils se partagent, à l’aune de la maçonnerie anglaise, entre deux obédiences : l’une ‘‘jacobite’’, attachée à la dynastie des Stuarts, l’autre ‘‘hanovrienne’’, directement affiliée à la Grande Loge de Londres. La loge de Saint-Thomas, désignée ainsi en souvenir de Thomas Beckett, appartient au premier courant. Créée en 1725 ou 1726, elle réunit chez un traiteur anglais du faubourg Saint-Germain quelques dizaines d’exilés fidèles à Jacques II. Trois ans plus tard, c’est un autre atelier qui voit le jour, Le Louis d’Argent, du nom de l’auberge où se tiennent les réunions. Formé en majorité de français, il est rattaché non aux Jacobites mais à la Grande Loge de Londres. Puis timidement et par intermittence, d’autres loges apparaissent, dont il n’est pas toujours aisé d’établir l’affiliation. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que cette maçonnerie naissante est essentiellement aristocratique. Elle réunit des personnages aussi illustres que divers, parmi lesquels Bontemps, valet de chambre de Louis XV, les secrétaires d’Etat Maurepas et Saint-Florentin, le comte de Mailly, le duc de Richelieu, le prince de Conti, etc.

L’annonce de ces activités maçonniques est suivie presque aussitôt par la désignation d’un grand maître, présidant l’ensemble des loges, quelle que soit leur obédience. Pendant à peu près une décennie, cette charge n’est dévolue qu’à des stuartistes notoires. Mais en 1738, lors d’une assemblée générale des loges parisiennes, le grand maître, lord Derwenwater, est éconduit et c’est un Français, le duc d’Antin, pair de France et gouverneur de l’Orléanais, qui se voit attribuer la dignité suprême. Certains ont voulu voir dans ces élections non seulement l’affirmation d’un courant proprement français, devenu prépondérant au sein de l’Ordre, mais encore le triomphe des ‘‘hanovriens’’ sur les ‘‘jacobites’’. Dans cette perspective, la lutte pour la grande maîtrise aurait pu recéler, par-delà les rivalités d’ordre maçonnique, un véritable enjeu politique : substituer à un adversaire farouche de la dynastie hanovrienne un grand maître français, afin de ne pas compromettre l’entente franco-anglaise instaurée entre Walpole et le cardinal de Fleury. La part active prise dans cette petite révolution de palais, d’un côté par l’ambassadeur anglais, de l’autre par Maurepas et Saint-Florentin, pourrait rendre vraisemblable cette hypothèse. Mais de la vraisemblance à la certitude il y a un pas qu’il faut bien se garder de franchir. Il est probable que la mode maçonnique, importée d’Angleterre par la vague d’émigration jacobite, relève à ses débuts d’une tradition sinon opposée du moins distincte de celle animée par la Grande Loge de Londres. Pourtant, rien n’indique qu’en prenant une part, parfois très active, aux réunions maçonniques en France, les jacobites aient cherché à s’en emparer pour combattre les hanovriens. […]

Dans le Midi, ce sont encore les réfugiés jacobites qui introduisent la maçonnerie, notamment à Marseille et à Toulouse où ils sont établis en grand nombre. A Brest, on pratique l’Art royal dès 1745 grâce au régiment du Gâtinais. Quant à la Lorraine, la maçonnerie y connaît un engouement assez précoce, que deux facteurs pourraient expliquer : tout d’abord l’approbation – au moins tacite – du roi-duc Stanislas, dont l’arrivée à Lunéville en 1737 coïncide avec l’expansion de la maçonnerie dans cette région ; et surtout la bienveillance du duc de Beauvau-Craon, ‘‘primat de Lorraine’’, que les nouvellistes de Paris tenaient pour chef de la maçonnerie dans ce duché.

On le voit, ce qui détermine la formation des premiers ateliers – au demeurant peu nombreux –, c’est une impulsion toujours extérieure à la vie de la cité, qu’elle émane des ‘‘hanovriens’’, des ‘‘jacobites’’ (surtout de 1725 à 1740), ou des gens d’armes et de commerce. Cette influence est certes décisive, surtout en province, mais bien délimitée par la manière dont elle s’exerce : la tâche des premiers prosélytes de l’Art royal se borne à introduire la mode maçonnique, non à en assurer la pérennité. Les loges une fois établies, l’ascendant extérieur sur leur travail et leur vitalité s’efface peu à peu. Quant à leur nombre pendant les deux premières décennies, il est inconnu, et là encore, on en est forcément réduit à des conjectures émanant le plus souvent de sources discutables. A en croire, par exemple, une brochure publiée à Francfort en 1744, la maçonnerie française n’aurait compté à la fin de 1736 que six loges et une soixantaine d’affiliés. D’après un manuscrit retrouvé à Lyon, le nombre de loges travaillant en 1744 s’élèverait à quarante-quatre. Mais, quelle que soit l’ampleur exacte du mouvement à ses débuts, il apparaît en définitive bien faible. On devra attendre les années 1760 pour voir l’implantation prendre son premier essor véritable.

Vu des années 1730, le phénomène maçonnique est d’une surprenante nouveauté. Car sous la monarchie d’Ancien Régime il n’est d’associations légales que celles qui tiennent leur existence du pouvoir monarchique et relèvent de la société des corps, c’est-à-dire de cette mosaïque d’ordres, de communautés, de corporations professionnelles et de compagnies d’officiers pourvus de privilèges et insérés dans la hiérarchie qui s’étend du monarque jusqu’au peuple anonyme. Or le siècle des Lumières inaugure une nouvelle conception de la société qui part non plus d’une quelconque idée de transcendance mais de l’individu : la sociabilité maçonnique en est un des symptômes les plus immédiats et les plus durables. En effet, l’originalité des loges par rapport aux corps de la société des ordres tient au fait qu’aucune raison apparente ne semble en motiver les réunions, si ce n’est un commerce d’amitié. C’est une nouvelle forme de solidarité sociale, d’autant plus inédite qu’elle relève des relations non entre la société et l’Etat mais entre la société et l’individu, non d’une législation mais d’une ‘‘sensibilité’’ devenue vertu sociale. D’emblée elle se place hors du cadre et de la logique du régime absolutiste, sans lui être pour autant hostile : elle le défie sans le savoir, le menace sans le vouloir. C’est là un germe de conflit, voire de divorce, entre l’autorité politique et la liberté civile. Or personne à l’époque n’en perçoit clairement les enjeux, excepté le cardinal de Fleury (1653-1743) et quelques pamphlétaires antimaçonniques. Chez les autres, la curiosité, l’amusement ou le scepticisme prennent le pas sur les appréhensions. […]

Le fameux Discours de Ramsay est une véritable charte idéologique d’une organisation d’autant plus redoutable, qu’à peine constituée, elle est déjà dotée d’une structure évidente et, qui pis est, d’un projet social d’avenir. Tout cela assorti d’une lettre sollicitant sinon l’initiation personnelle de Louis XV, du moins la protection de l’Etat français. Animé d’un bel élan moralisateur et d’une forte propension au prosélytisme humanitaire, le Discours de Ramsay assigne aux francs-maçons une tâche autrement plus vaste et ‘‘politique’’ que celle de chercher de quoi apaiser leur soif de sociabilité. Sous sa plume, l’Ordre devient une ‘‘Nation toute spirituelle’’ destinée à enfanter un ‘‘peuple nouveau qui, composé de plusieurs nations, les cimentera toujours par le lien de la vertu et de la science’’. Elle est appelée ainsi à mener ‘‘la pacification de l’Europe [… et à] réunir toutes les nations par l’amour de la vertu et des beaux arts’’. De là, il en arrive à énoncer les quatre vertus du ‘‘vrai maçon’’ qui le distinguent du ‘‘vulgaire profane’’ : ‘‘L’humanité, la morale pure, le secret inviolable et le goût des beaux-arts’’. Pour Ramsay, le terme d’ ‘‘humanité’’ désigne à la fois l’ensemble des humains et une vertu personnelle. Et c’est entre ces deux pôles extrêmes du concept – l’individuel et l’universel – qu’il situe le corps maçonnique. Par morale pure, il entend réconcilier ‘‘les plaisirs innocents […] d’une gaité raisonnable’’, avec les obligations d’une sociabilité éclairée et d’un humanisme philanthropique. Or ce qui cautionne cet esprit de solidarité et qui lui tient lieu de ciment, c’est justement le secret. Le Discours cherche à rendre légitime le système de comportement maçonnique, si empesé et si décrié par les profanes, en l’habillant de la notion de mystère : lequel sera l’objet, tout au long du XVIIIe siècle, des plus extravagantes spéculations, tant au sein de l’Ordre qu’à l’extérieur. Enfin Ramsay convie tous les membres de la confraternité à une vaste œuvre spirituelle – la rédaction d’un dictionnaire universel qui du reste ne verra jamais le jour. Ramsay suggère à Fleury de faire de la maçonnerie un ordre royal qui soit en même temps la charpente sociale de la République des Lettres en Europe. Mais le cardinal n’en a cure. Intraitable sur tout ce qui touche aux associations illicites, il n’a pas hésité à dissoudre le prestigieux club de l’Entresol (1724-1731). De même, il s’apprête, en 1737, à mener une répression impitoyable contre les loges franc-maçonnes. Car, pour lui, tout groupement formé en dehors de l’Etat, sans autre objet que le commerce intellectuel, représente une opposition qui est par essence politique ou appelée à le devenir tôt ou tard. Dans un sens, elle est beaucoup plus dangereuse que les ‘‘cabales’’ qui se forment périodiquement dans un but revendicatif plus ou moins précis, puisque aucune ‘‘concession’’ éventuelle des instances politiques n’est susceptible de mettre un terme à ses activités. […]

… Les appréhensions du cardinal ne trouvent guère d’échos. Les courtisans, les militaires de grade élevé, les gens de rang et de fortune continuent imperturbablement à affluer vers les loges. Vieillissant et de plus en plus isolé à la cour, Fleury semble hésiter à promulguer de nouvelles lois contre l’Ordre. […]

Les aristocrates ne sont nullement inquiétés. De plus, cette ‘‘croisade’’ plus ou moins personnelle paraît n’avoir que peu d’incidence sur le développement de l’Ordre en province. […] Une fois le cardinal disparu de la scène (1743), ce simulacre de répression se réduit à très peu de chose et il n’existe plus de véritable politique antimaçonnique. Avec ce double échec de Fleury en 1737 et de l’interdiction papale l’année suivante, la vie extra-légale de l’Ordre acquiert en France un droit de cité que personne, désormais, ne songe sérieusement à mettre en cause. Arrachée ainsi au domaine du pouvoir pour entrer dans les mœurs comme une vertu sociale, la liberté d’association est perçue non plus comme le résultat d’une concession monarchique, mais comme une conquête de la société, des individus, du ‘‘progrès des Lumières’’. C’est cette opinion que va épouser le siècle. […] On le voit, tout se joue en 1737. Le maintien des loges – et par là-même d’autres organisations semblables – est perçu comme le triomphe de la raison sur la bêtise et les préjugés, du bonheur général sur la ‘‘sûreté générale’’, de la morale sur la politique, de l’individu sur le pouvoir. Il consacre ainsi, et consolide, un organisme et une pratique qui, en l’espace de quelques années, passent d’une existence extrêmement précaire à une réalité irréversible. Les dimensions que prend le mouvement maçonnique permettent d’en mesurer l’ampleur. Certes la franc-maçonnerie n’est probablement pas la plus ancienne forme d’association libre en France, mais elle est sans conteste la plus grande, la mieux organisée, la plus durable, la seule qui soit d’emblée nationale, qui possède une administration centrale (le Grand Orient) mais aussi un système de valeurs proprement maçonnique, fondé sur l’adhésion à une morale régie par une foi et organisée par un rituel,… affranchi de la double emprise de l’Etat et de l’Eglise. […]